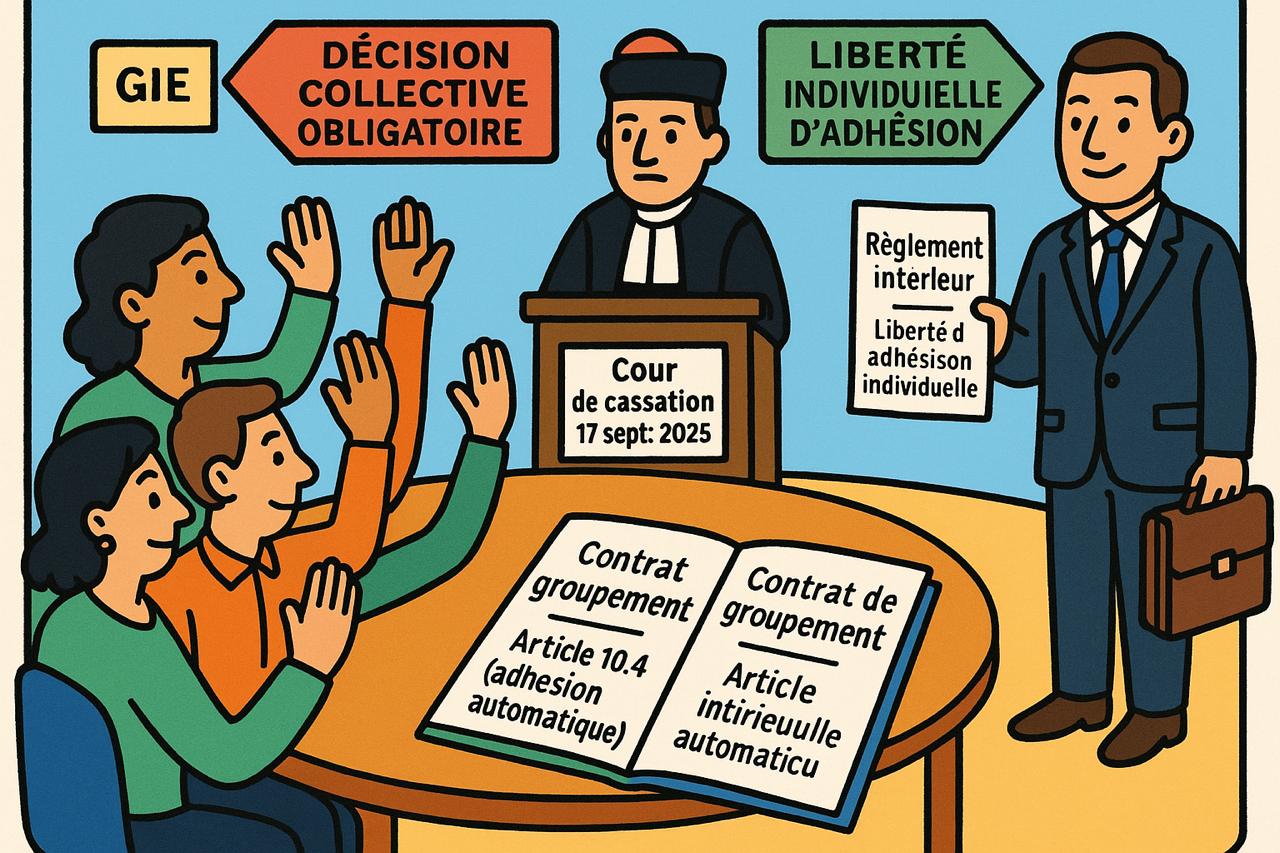

GIE: Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 17 septembre 2025, Pourvoi n° 22/17877

I. Rappel des faits

Une société d’expertise comptable (la société MG expertise) a adhéré en 1989 à un groupement d’intérêt économique (le GIE France défi), qui regroupe des cabinets d'expertise comptable. Le 27 novembre 2020, cette société a notifié sa démission au GIE, au motif que ce dernier avait abandonné le principe de libre adhésion individuelle aux projets, pourtant inscrit dans son règlement intérieur. En réponse, le GIE lui a réclamé le paiement de factures dues.

II. Étapes de la procédure et prétentions des parties

Face au refus de paiement de la société MG expertise, le GIE France défi et sa société d'exécution, la société France défi, l'ont assignée en paiement.

La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 1er février 2024, a rejeté les demandes du GIE et de la société France défi.

Ces derniers ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel aurait dû faire prévaloir les stipulations du contrat de groupement sur celles du règlement intérieur. Selon eux, l'article 10.4 du contrat stipulait que l'appartenance au groupement valait adhésion de plein droit aux décisions de l'assemblée générale, et qu'il n'existait aucune contradiction justifiant une interprétation. Ils estiment que la cour d’appel a ainsi dénaturé les clauses claires et précises des documents contractuels (CA, paris, 1 février 2024, 22/17877).

III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation

La thèse des demandeurs au pourvoi (le GIE France défi et la société France défi) est que le contrat de groupement prime sur le règlement intérieur. Ils affirment que l'article 10.4 du contrat, prévoyant une adhésion automatique aux décisions de l'assemblée générale, est une clause claire et précise qui lie tous les membres. Selon eux, il n'y avait pas de contradiction avec le règlement intérieur, ou si une hiérarchie devait être établie, elle devait l'être en faveur du contrat de groupement. Par conséquent, en retenant l'existence d'une ambiguïté et en interprétant la volonté des parties, la cour d'appel aurait violé la force obligatoire du contrat (article 1103 du Code civil) et le principe de non-dénaturation des clauses claires (article 1192 du Code civil).

IV. Problème de droit

En cas de contradiction entre les stipulations du contrat constitutif d’un GIE, qui imposent la soumission de ses membres aux décisions d’assemblée générale, et celles de son règlement intérieur, qui consacrent un principe de libre adhésion individuelle aux projets, le juge peut-il, sans commettre de dénaturation, retenir l'existence d'une ambiguïté et faire prévaloir, par une interprétation souveraine, la liberté d'adhésion individuelle sur la force obligatoire de la décision collective ?

V. Réponse donnée par la Cour

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle juge que la cour d'appel a procédé à une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté née de la contradiction entre l'article 10-4 du contrat de groupement et l'article 1er du règlement intérieur (CA, paris, 1 février 2024, 22/17877).

La Cour de cassation valide ainsi le raisonnement de la cour d’appel qui a estimé que l'intention des parties était de privilégier le principe de la liberté d'adhésion à chaque projet, prévu par le règlement intérieur. Elle en déduit que les décisions d'assemblée générale, bien que régulièrement adoptées, ne peuvent s'imposer à un membre qui n'a pas adhéré individuellement et par écrit au projet concerné.

Commentaire d'arrêt

L’articulation des différentes normes internes régissant les groupements est une source fréquente de contentieux. L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 septembre 2025 en offre une illustration éclairante, en se prononçant sur la résolution d’un conflit entre un contrat de groupement et son règlement intérieur. En l'espèce, la Haute juridiction valide l'analyse des juges du fond qui, face à des stipulations contradictoires, ont fait prévaloir la liberté d'adhésion individuelle d'un membre sur la force obligatoire d'une décision collective. Cette solution repose sur la méthode d’interprétation du contrat (I) pour aboutir à une consécration de la liberté individuelle (II).

I. La résolution du conflit normatif par le recours à l'interprétation souveraine du juge

Pour trancher le litige, la Cour de cassation valide la méthode employée par la cour d'appel, qui consiste à qualifier la situation d’ambiguë pour justifier son pouvoir d'interprétation. Elle légitime ainsi la recherche de la volonté des parties (A) tout en la bornant au contrôle de la dénaturation (B).

A. La reconnaissance d'une ambiguïté née de la contradiction entre le contrat et le règlement intérieur

La première étape du raisonnement consiste à constater l'existence d'une contradiction normative. D'un côté, l'article 10.4 du contrat de GIE posait un principe d'adhésion automatique aux décisions d'assemblée générale. De l'autre, l'article 1er du règlement intérieur consacrait la "liberté d’adhésion au projet par chaque membre". Les demandeurs au pourvoi niaient cette contradiction.

La Cour de cassation écarte cet argument et valide l'analyse de la cour d'appel qui a jugé que cette opposition créait une "ambiguïté" (CA, paris, 1 février 2024, 22/17877). Cette qualification est déterminante : elle ouvre la voie à l'interprétation par le juge, conformément à l’article 1192 du Code civil qui n'interdit l'interprétation que pour les clauses "claires et précises" (Code civil - Article - 1192). En jugeant que la juxtaposition de ces deux normes rendait leur portée incertaine, la Cour justifie la nécessité pour les juges du fond de dépasser la lettre des textes pour rechercher la commune intention des parties.

B. La consécration de l'interprétation souveraine des juges du fond, exclusive de dénaturation

Une fois l'ambiguïté reconnue, la Cour de cassation rappelle que l'interprétation de la volonté des contractants relève du pouvoir souverain des juges du fond. En affirmant que la cour d'appel a statué "par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation", la Chambre commerciale se place dans sa posture classique de contrôle. Elle ne substitue pas sa propre interprétation à celle de la cour d'appel, mais vérifie uniquement si cette dernière n'a pas déformé le sens d'une clause qui aurait été, en réalité, claire et précise.

"Cette solution réaffirme la frontière entre le fait (l'appréciation de la volonté des parties) et le droit (le contrôle de la dénaturation)"

En l’espèce, elle juge que non. La contradiction étant avérée, l'interprétation était non seulement possible mais "rendue nécessaire". Le rejet du moyen pour dénaturation est donc logique : la dénaturation suppose l'absence d'ambiguïté, or la Cour vient précisément de la constater. Cette solution réaffirme la frontière entre le fait (l'appréciation de la volonté des parties) et le droit (le contrôle de la dénaturation), laissant une marge de manœuvre considérable aux juges du fond pour résoudre les conflits de normes contractuelles.

II. La primauté de la volonté des parties en faveur de la liberté individuelle du membre

Au-delà de la méthode, l'arrêt est remarquable par sa solution de fond : il fait prévaloir une logique de consentement individuel sur celle de l'engagement collectif (A), ce qui emporte des conséquences notables pour la gouvernance des GIE (B).

A. La prévalence du principe de libre adhésion sur la force obligatoire des décisions collectives

L’interprétation souveraine de la cour d'appel, validée par la Cour de cassation, a conduit à "privilégier le principe, prévu au règlement intérieur, de la liberté d’adhésion au projet par chaque membre" (CA, paris, 1 février 2024, 22/17877). Concrètement, la décision d'assemblée générale qui a voté le "projet digital et son financement" est privée d'effet à l'égard du membre n'y ayant pas consenti individuellement.

"dans l'esprit des parties, l'engagement financier dans des projets spécifiques était conditionné à un acte de volonté individuel et écrit"

Cette solution est forte. Elle signifie que, dans l'esprit des parties, l'engagement financier dans des projets spécifiques était conditionné à un acte de volonté individuel et écrit, venant déroger à la règle générale de soumission aux décisions collectives. Le GIE, structure de coopération par essence, voit ainsi la portée de ses décisions d'assemblée générale limitée par une clause protectrice des droits individuels de ses membres, inscrite dans un document (le règlement intérieur) parfois considéré comme de rang inférieur au contrat constitutif.

B. Les implications pour la gouvernance des GIE et la sécurité juridique

"Pour le GIE, la sécurité juridique de ses décisions est fragilisée"

Cette décision invite les rédacteurs de statuts et de règlements intérieurs de GIE à la plus grande vigilance. En l'absence de hiérarchie normative explicitement définie entre les documents, une contradiction peut ouvrir la porte à une interprétation judiciaire qui privilégiera la protection du membre individuel contre un engagement collectif jugé trop contraignant.

Pour le GIE, la sécurité juridique de ses décisions est fragilisée : il ne peut être certain que le vote d'un projet en assemblée générale suffira à engager financièrement tous ses membres si une clause ambiguë ou contradictoire existe. Pour les membres, en revanche, cette solution renforce leur protection contre des engagements financiers non désirés, en exigeant un consentement explicite pour les projets les plus importants. L’arrêt souligne ainsi l'importance d'une articulation claire et cohérente entre le contrat de groupement et le règlement intérieur pour garantir l'efficacité des décisions collectives et la prévisibilité des engagements de chacun.