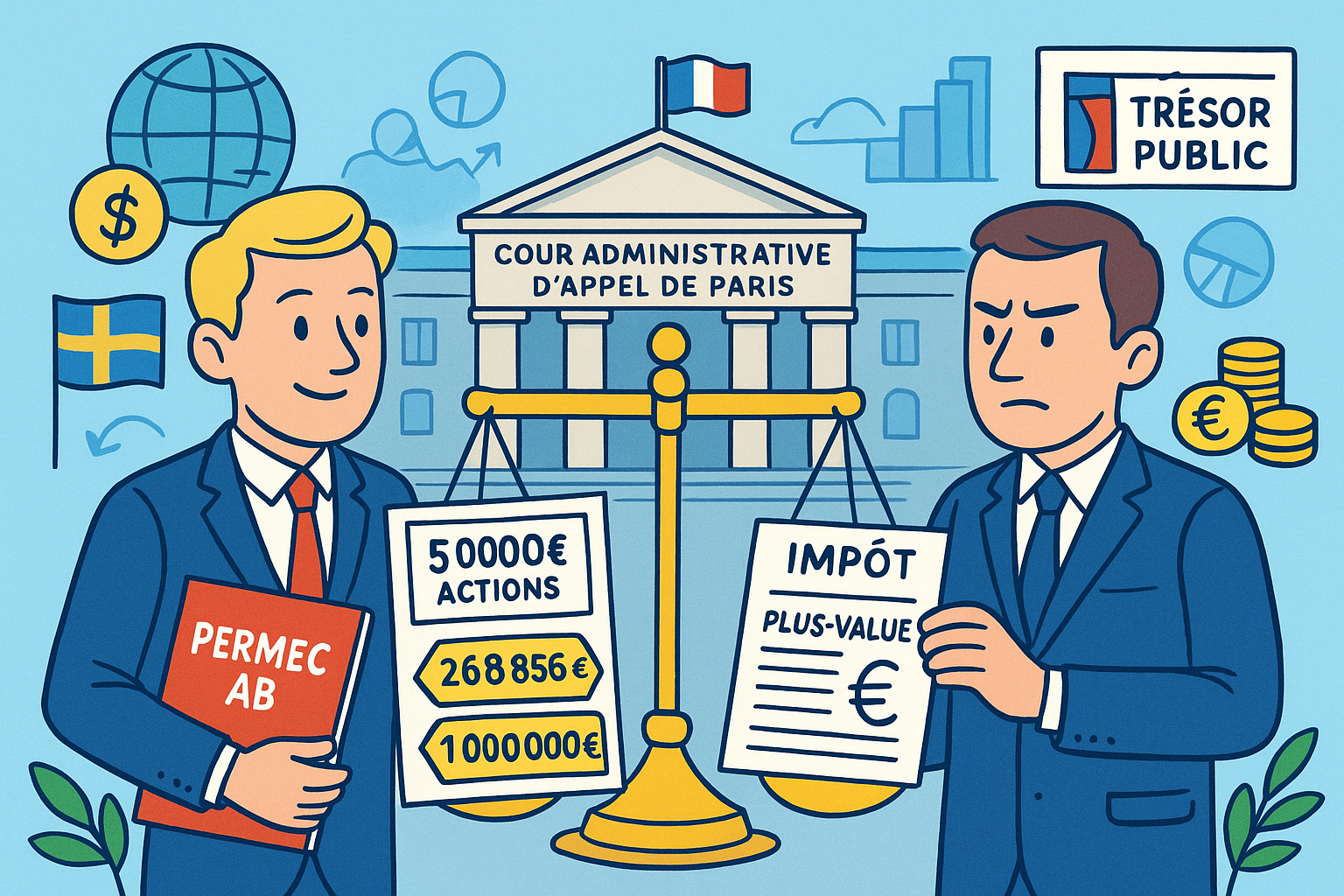

PFU : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris, 5e ch., 20 octobre 2025, n° 24PA00354

I. Rappel des faits

Une société de droit suédois, Permec AB, a reçu de sa filiale Fimek AB, dans le cadre d'une distribution de dividendes en nature en 2012, 5 000 actions d'une société française, UFM Permec. La valeur inscrite pour cette distribution était de 261 856 euros. Après une opération de fusion-absorption et une augmentation de capital, la société Permec AB a cédé, le 2 mai 2013, l'intégralité des actions (5 800) de la société UFM Permec pour un prix d'un million d'euros. N'ayant pas déposé de déclaration de plus-value, l'administration fiscale a engagé une procédure de taxation d'office et a calculé une plus-value imposable en retenant comme prix d'acquisition des 5 000 actions initiales le montant de la distribution, soit 261 856 euros.

II. Étapes de la procédure et prétentions des parties

- Société Permec AB (requérante) : La société a contesté l’imposition devant le tribunal administratif de Montreuil, puis en appel. Elle soutient que le prix d'acquisition des titres ne doit pas être leur valeur comptable de distribution, mais leur valeur vénale (valeur réelle) au moment de leur attribution, qu'elle estime à plus d'un million d'euros. Elle qualifie la distribution de dividendes en nature d'acte juridique unilatéral et non d'opération à titre onéreux. Elle invoque également une doctrine administrative (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30) et soutient que le refus de retenir la valeur réelle constitue une discrimination contraire aux libertés d'établissement et de circulation des capitaux (articles 49 et 63 du TFUE).

- Administration fiscale : L'administration a calculé la plus-value en se basant sur le prix effectif d'acquisition, qu'elle a assimilé au montant du dividende distribué en nature (261 856 euros), considérant l'opération comme étant à titre onéreux.

- Tribunal administratif de Montreuil (jugement du 22 novembre 2023) : Le tribunal a partiellement fait droit à la demande de la société sur un point technique lié à une prime de fusion, mais a rejeté l'argument principal concernant la prise en compte de la valeur vénale des titres reçus en dividende.

III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour administrative d'appel

La thèse de la société requérante, opposée à celle retenue par la Cour, consiste à affirmer qu'une distribution de dividendes en nature n'est pas une opération à titre onéreux mais un acte unilatéral assimilable à une transmission à titre gratuit. Par conséquent, pour le calcul de la plus-value de cession, le prix d'acquisition ne doit pas être le montant nominal du dividende distribué, mais la valeur vénale (ou valeur réelle) des titres au jour de leur attribution. Cette approche aurait pour effet de neutraliser la plus-value imposable, la valeur vénale d'acquisition étant, selon la société, équivalente ou supérieure au prix de cession.

IV. Problème de droit

Pour le calcul de la plus-value de cession de droits sociaux imposable en application de l'article 244 bis B du code général des impôts, le prix d'acquisition de titres reçus en paiement d'un dividende en nature doit-il correspondre au montant de ce dividende, qualifiant l'opération de distribution à titre onéreux, ou à la valeur vénale des titres au jour de leur attribution, en l'assimilant à une acquisition à titre gratuit ?

V. Réponse donnée par la Cour

La Cour administrative d'appel rejette la requête de la société.

Elle juge que, pour l'application de l'article 150-0 D du code général des impôts, la remise de titres en paiement de dividendes constitue une opération à titre onéreux, car le versement d'un dividende a pour objet de rémunérer les apports réalisés au bénéfice de la société. Dès lors, le "prix effectif d'acquisition" à retenir pour le calcul de la plus-value est le montant du dividende distribué sous cette forme, et non la valeur vénale des titres. Cette règle s'applique que le contribuable soit résident ou non-résident.

Commentaire d'arrêt

L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris vient clarifier les modalités de calcul de la plus-value de cession de titres acquis via une distribution de dividendes en nature par une société non-résidente. En qualifiant sans équivoque cette opération de "à titre onéreux", la Cour confirme une approche stricte de la notion de "prix effectif d'acquisition" et écarte les arguments fondés sur une prétendue discrimination au regard du droit de l'Union européenne. Cette décision illustre la prévalence de la qualification juridique de l'opération sur sa valorisation économique (I), tout en fermant la porte aux moyens fondés sur des sources externes au droit strict des plus-values (II).

I. La qualification de la distribution en nature : clé de la détermination de la plus-value imposable

La Cour fonde son raisonnement sur une qualification juridique rigoureuse de la distribution de dividendes, ce qui conditionne directement le mode de calcul de la plus-value.

A. Le rejet de l'assimilation à une acquisition à titre gratuit

La société requérante tentait d'obtenir la prise en compte de la valeur vénale des titres en arguant que leur acquisition résultait d'une opération à titre gratuit. L’article 150-0 D du CGI prévoit en effet que pour les acquisitions à titre gratuit (succession, donation), le prix d'acquisition est la "valeur retenue pour la détermination des droits de mutation", qui correspond généralement à la valeur vénale.

La Cour rejette fermement cette analyse. Elle juge que, "lorsqu’elle intervient à titre de paiement de dividendes, la remise de titres ou de droits sociaux constitue une opération à titre onéreux". La justification est téléologique : "le versement d’un dividende ayant pour objet de rémunérer les apports réalisés au bénéfice de la société". Cette qualification est déterminante : elle exclut l'application du régime des acquisitions à titre gratuit et, par conséquent, le recours à la valeur vénale pour déterminer le prix d'acquisition. La Cour s'inscrit ainsi dans une logique où la distribution d'un dividende, quelle que soit sa forme (numéraire ou nature), est la contrepartie de l'investissement de l'associé et revêt donc un caractère onéreux.

B. La consécration du montant du dividende comme "prix effectif d'acquisition"

Une fois la qualification d'opération à titre onéreux posée, la Cour en tire la conséquence logique pour le calcul de la plus-value. Conformément à l’article 150-0 D du CGI, c'est le "prix effectif d'acquisition" qui doit être retenu. L’arrêt précise que dans le cas d'une distribution en nature, ce prix correspond au "montant des dividendes distribués sous cette forme".

"l'administration avait donc, "à juste titre", fixé ce prix à 261 856 euros, soit le montant que la société distributrice avait elle-même assigné à cette distribution dans son procès-verbal d'assemblée générale"

En l'espèce, l'administration avait donc, "à juste titre", fixé ce prix à 261 856 euros, soit le montant que la société distributrice (Fimek AB) avait elle-même assigné à cette distribution dans son procès-verbal d'assemblée générale. La Cour souligne que ce prix doit être retenu "indépendamment de leur valeur économique ou patrimoniale", marquant une séparation nette entre la valorisation comptable et fiscale de l'opération et la valeur de marché des actifs transmis. Cette solution assure une cohérence fiscale : le montant qui constitue un revenu de capitaux mobiliers pour l'actionnaire au moment de la distribution devient logiquement le coût d'acquisition de ces mêmes titres pour le calcul de la plus-value future.

II. Le rejet des moyens fondés sur des sources externes au droit strict de la plus-value

Outre le débat sur la qualification de l'opération, la société requérante a tenté de s'appuyer sur la doctrine administrative et le droit de l'Union européenne, sans succès.

A. L'inopposabilité de la doctrine administrative invoquée

La société se prévalait de la doctrine administrative (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30) qui mentionne la valeur vénale comme valeur d'acquisition. La Cour écarte cet argument par un raisonnement lapidaire mais efficace : cette doctrine "est relative à la détermination de la valeur d’acquisition lorsque les valeurs mobilières et les droits sociaux ont été acquis par le contribuable par voie de mutation à titre gratuit".

L'opération ayant été qualifiée d'onéreuse, la société ne pouvait se placer sous l'empire d'une doctrine administrative qui ne visait manifestement pas sa situation. Cet argument illustre un principe classique du contentieux fiscal : un contribuable ne peut se prévaloir d'une interprétation administrative que si elle s'applique précisément à sa situation de fait et de droit.

B. L'absence de discrimination contraire aux libertés européennes

Le dernier argument, fondé sur les articles 49 (liberté d'établissement) et 63 (libre circulation des capitaux) du TFUE, visait à dénoncer une différence de traitement discriminatoire entre une société non-résidente et une société française. La jurisprudence de la CJUE est en effet abondante sur les restrictions fiscales qui dissuadent les investissements transfrontaliers (CJUE - Affaire C-601/23, CJUE - Affaire C-190/12).

"En l'absence d'une différence de traitement factuelle entre la situation interne et la situation transfrontalière, le grief de discrimination est jugé non établi"

Cependant, la Cour balaie ce moyen en constatant l'absence de toute différence de traitement. Elle affirme que les règles de calcul de la plus-value prévues aux articles 150-0 A et 150-0 D du CGI "s’appliquent également aux contribuables disposant d’une résidence fiscale en France". Le mécanisme de détermination du prix d'acquisition (prix effectif pour une opération onéreuse, valeur vénale pour une opération gratuite) est identique pour tous. En l'absence d'une différence de traitement factuelle entre la situation interne et la situation transfrontalière, le grief de discrimination est jugé non établi. La Cour n'a donc même pas à examiner si une éventuelle restriction serait justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général, coupant court à toute discussion sur la proportionnalité de la mesure.