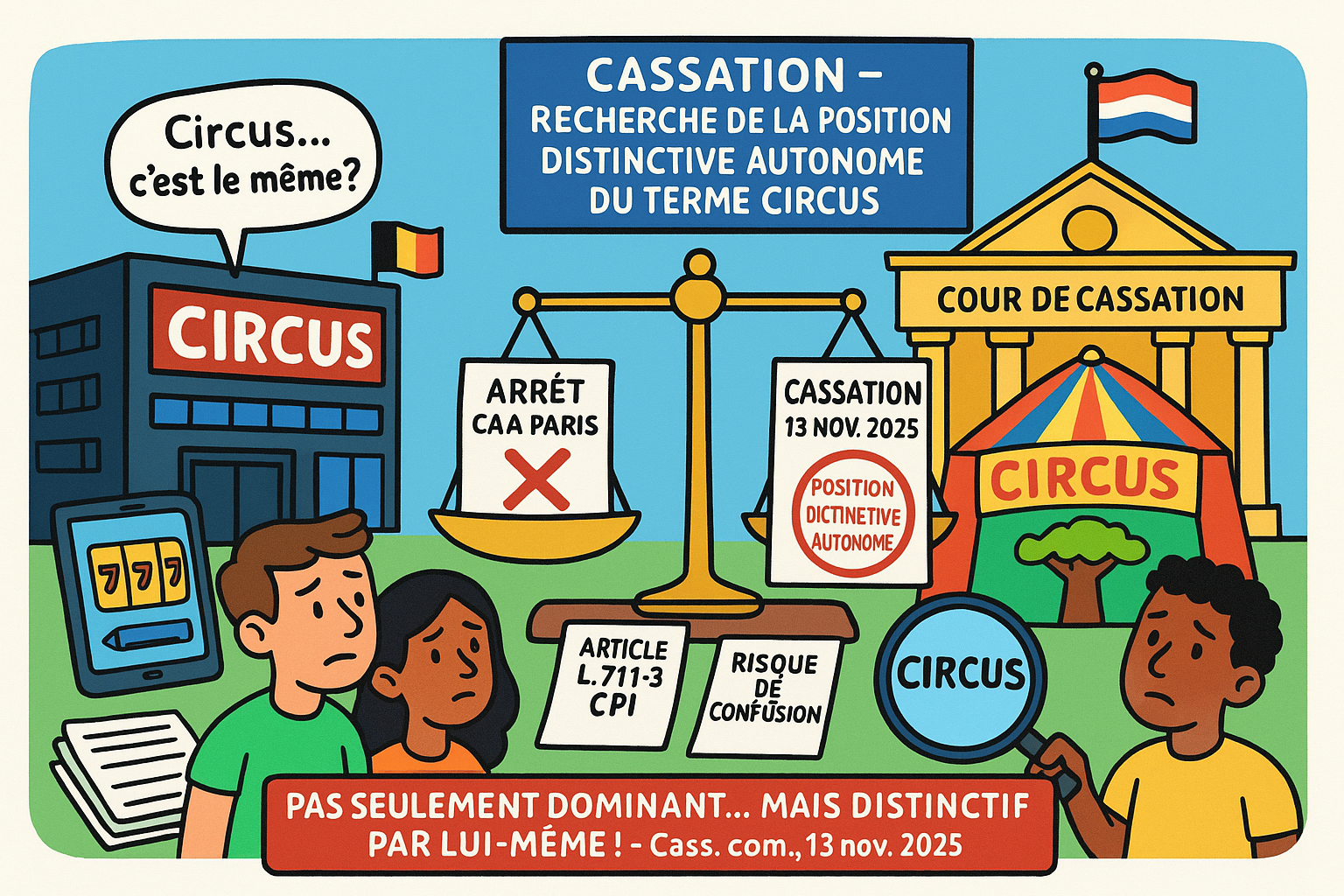

Propriété industrielle : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 13 novembre 2025, n° 24-10.672

I. Rappel des faits

La société Circus Belgium est titulaire des marques de l'Union européenne "Circus" (verbale et semi-figurative) enregistrées pour des produits et services dans les classes 9, 28 et 41, qu'elle exploite pour une plateforme de jeux et paris en ligne.

Le 30 juillet 2021, l'association Rock en Cirque a déposé une demande d'enregistrement en France pour la marque verbale "Circus Baobab", visant des produits et services identiques et similaires dans les mêmes classes, notamment des "services de jeu proposés en ligne".

La société Circus Belgium a formé opposition à cette demande d'enregistrement.

II. Étapes de la procédure et prétentions des parties

L'opposition formée par la société Circus Belgium a été rejetée par une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). La société Circus Belgium a alors formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Paris.

Par un arrêt du 20 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours, confirmant la décision de l'INPI. Elle a estimé qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les signes "Circus" et "Circus Baobab".

La société Circus Belgium a formé un pourvoi en cassation. Elle reprochait à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si le terme "Circus", bien que non dominant, ne conservait pas une "position distinctive autonome" au sein du signe "Circus Baobab", ce qui aurait pu conduire le public à croire que les services provenaient d'entreprises économiquement liées.

III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation

La cour d'appel de Paris a écarté le risque de confusion en se fondant sur une appréciation globale des signes. Elle a jugé que, malgré l'identité des produits et services, les signes présentaient une "physionomie nettement distincte". Elle a estimé que le terme "Circus" n'était pas dominant dans le signe contesté "Circus Baobab", car le terme "Baobab" était "tout aussi distinctif et pas moins prépondérant" sur les plans visuel, phonétique et intellectuel. Elle en a conclu que le consommateur n'aurait pas son attention davantage appelée sur le terme "Circus" que sur "Baobab", excluant ainsi tout risque de confusion.

IV. Problème de droit

Pour apprécier le risque de confusion entre une marque antérieure et un signe postérieur complexe qui la reproduit, le juge du fond peut-il se limiter à constater le caractère non dominant de la marque antérieure au sein du signe complexe, sans rechercher si cette marque y conserve une position distinctive autonome susceptible d'induire le public en erreur sur l'origine des produits ou services ?

V. Réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris au visa de l'article L. 711-3, 1°, b, du code de la propriété intellectuelle.

Elle juge que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Après avoir constaté que le terme "Circus" avait le même sens dans les deux signes, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si ce terme, qui constitue la marque antérieure, ne conservait pas une "position distinctive autonome" au sein du signe composé "Circus Baobab". Il lui incombait également de vérifier si, compte tenu d'une telle position, le public ne serait pas conduit à attribuer l'origine des services au titulaire de la marque antérieure ou à croire à l'existence d'un lien économique entre les entreprises (CA, Paris, 20 septembre 2023, 22/10553). En omettant cette recherche, la cour d'appel a violé la loi.

Commentaire de l’arrêt

L'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 novembre 2025 s'inscrit dans le sillage de la jurisprudence de l'Union européenne relative à l'appréciation du risque de confusion en droit des marques. En cassant la décision des juges du fond, la Haute Juridiction rappelle avec fermeté la méthodologie à suivre lorsque la marque antérieure est reprise au sein d'un signe complexe. Elle réaffirme ainsi la nécessité de vérifier si la marque antérieure conserve une "position distinctive autonome" au sein du nouveau signe, un critère essentiel à l'appréciation du risque de confusion.

Il convient donc d'analyser le rappel à l'ordre méthodologique opéré par la Cour de cassation (I), avant d'étudier la portée de ce critère pour la protection des marques (II).

I. Le rappel à l'ordre méthodologique dans l'appréciation du risque de confusion

La cassation de l'arrêt d'appel repose sur une critique de la méthode d'analyse employée par les juges du fond. La Cour de cassation leur reproche de s'être arrêtés à une analyse classique de l'élément dominant (A), sans procéder à la recherche impérative de la "position distinctive autonome" de la marque antérieure (B).

A. Le dépassement de l'analyse traditionnelle centrée sur l'élément dominant

Conformément à une jurisprudence établie, l'appréciation du risque de confusion doit être globale et fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (TUE - Affaire T-133/09, TUE - Affaire T-445/12). En l'espèce, la cour d'appel s'est livrée à cette comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle, mais a conclu à l'absence de risque de confusion en se fondant principalement sur le caractère non dominant du terme "Circus" au sein du signe "Circus Baobab". Elle a jugé l'élément "Baobab" "tout aussi distinctif et pas moins prépondérant".

"La Cour de cassation sanctionne donc une analyse qui, en se concentrant sur l'équilibre des forces entre "Circus" et "Baobab", a omis une étape cruciale de l'examen"

Ce faisant, les juges du fond ont appliqué une méthode incomplète. La jurisprudence de l'Union européenne précise en effet que l'appréciation de la similitude ne peut se faire sur la seule base de l'élément dominant que si "tous les autres composants de la marque sont négligeables" (TUE - Affaire T-247/12, point 43 ; Cour de cassation - 15 mars 2017 - 16-10.240). En l'espèce, le terme "Circus" n'était manifestement pas négligeable, puisqu'il constituait la marque antérieure dans son intégralité. La Cour de cassation sanctionne donc une analyse qui, en se concentrant sur l'équilibre des forces entre "Circus" et "Baobab", a omis une étape cruciale de l'examen.

B. La consécration du critère de la "position distinctive autonome" comme étape d'analyse impérative

La Cour de cassation censure la cour d'appel pour ne pas avoir recherché si le terme "Circus" conservait une "position distinctive autonome" au sein du signe contesté (CA, Paris, 20 septembre 2023, 22/10553). Ce critère, issu de la jurisprudence de la CJUE (notamment l'arrêt Medion, C-120/04), permet de caractériser un risque de confusion même lorsque la marque antérieure n'est pas l'élément dominant du signe complexe. Il suffit qu'elle soit perçue par le consommateur comme conservant une identité propre, apte à être mémorisée et à influencer sa perception de l'origine du produit ou service (CJUE - Affaire C-591/12 P).

En érigeant cette recherche en condition de la base légale de la décision, la Cour de cassation en fait une étape d'analyse obligatoire pour les juges du fond. Ils ne peuvent plus se contenter d'écarter le risque de confusion au motif qu'un élément ajouté est aussi important que la marque antérieure. Ils doivent impérativement vérifier si le public, confronté au signe "Circus Baobab", n'est pas susceptible de l'associer au titulaire de la marque "Circus", en croyant à une déclinaison, une co-exploitation ou un lien économique quelconque.

II. La portée et les limites du critère de la "position distinctive autonome"

En imposant cette recherche, la Cour de cassation renforce la protection de la marque antérieure (A), tout en rappelant implicitement que ce critère, bien que nécessaire à l'analyse, ne constitue pas une condition suffisante et automatique de la confusion (B).

A. Une protection renforcée pour la marque antérieure incluse dans un signe complexe

Cette décision offre une protection accrue aux titulaires de marques contre les stratégies de "flanking", qui consistent à adjoindre un terme à une marque connue pour créer un nouveau signe. Elle empêche un tiers de s'approprier la force attractive d'une marque antérieure en arguant simplement que l'élément qu'il y a ajouté est suffisamment distinctif pour éviter une confusion globale.

"Cette décision offre une protection accrue aux titulaires de marques contre les stratégies de "flanking", qui consistent à adjoindre un terme à une marque connue pour créer un nouveau signe"

L'arrêt recentre le débat non pas sur la domination d'un élément sur l'autre, mais sur la perception du lien potentiel par le consommateur. Le cœur de la protection de la marque étant de garantir au public l'origine des produits et services (Code de la propriété intellectuelle - Article - L711-1), la "position distinctive autonome" est précisément l'outil qui permet de sanctionner les situations où, malgré des différences, le consommateur est amené à faire un lien erroné. Cela protège l'investissement du titulaire de la marque antérieure et la fonction même de la marque.

B. Une condition nécessaire à l'analyse, mais non suffisante à la caractérisation du risque de confusion

L'arrêt doit être lu avec précision : la Cour de cassation ne dit pas que l'existence d'une "position distinctive autonome" entraîne *ipso facto* un risque de confusion. Elle reproche aux juges de ne pas avoir effectué la recherche. La cassation est prononcée pour un défaut de motivation et non sur le fond.

La cour de renvoi devra donc effectuer cette recherche. Si elle conclut que "Circus" conserve une telle position, elle devra ensuite réintégrer cette conclusion dans l'appréciation globale du risque de confusion, en tenant compte de tous les autres facteurs pertinents (TUE - Affaire T-92/24). Comme le suggère une jurisprudence européenne antérieure, une erreur sur la qualification de "position distinctive autonome" n'entache pas forcément d'illégalité une décision si la conclusion sur le risque de confusion reste justifiée par l'appréciation globale (TUE - Affaire T-133/09). Ce critère est donc un élément fondamental de l'analyse, mais il ne dispense pas d'une appréciation finale tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.