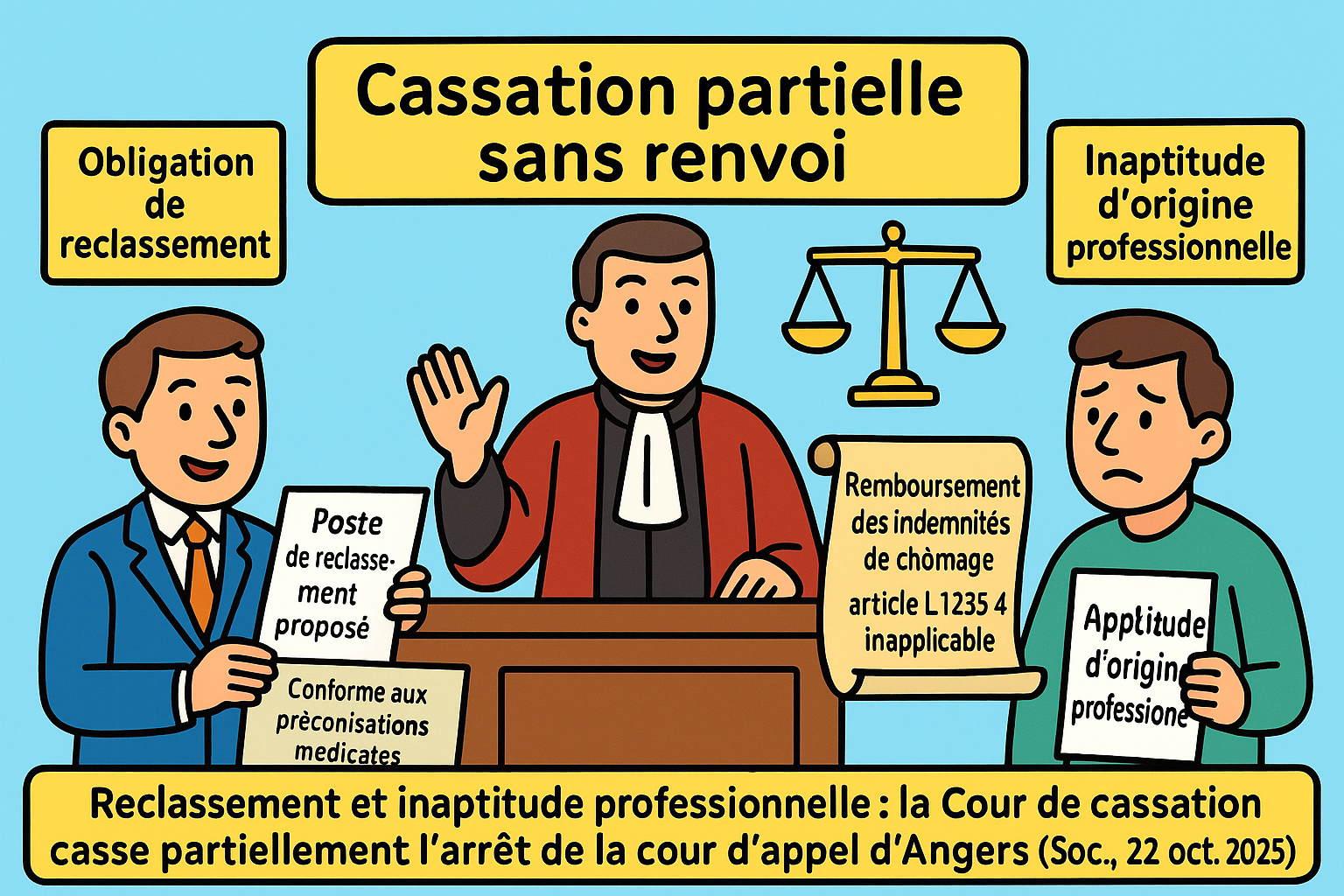

Travail et réglementation : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 22 octobre 2025, Pourvoi n° 24-14.641

I. Rappel des faits

Un salarié, engagé en 2007 en qualité de monteur vendeur, a été placé en arrêt de travail en 2014 suite à une maladie d'origine professionnelle. En 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, tout en précisant qu'il pouvait occuper un poste de vendeur sans gestes répétitifs des membres supérieurs ni mouvements des bras au-dessus des épaules. L'employeur lui a proposé un poste de vendeur, que le salarié a refusé, le jugeant incompatible avec les préconisations médicales. L'employeur l'a alors licencié le 29 novembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

II. Étapes de la procédure et prétentions des parties

- Première instance : Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

- Cour d'appel : La cour d'appel d'Angers, par un arrêt du 7 mars 2024, a donné raison au salarié. Elle a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, qualifiant le licenciement de "sans cause réelle ni sérieuse". Elle a condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts au salarié et a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois.

- Cour de cassation :

• L'employeur (demandeur) s'est pourvu en cassation. D'une part, il soutenait avoir respecté son obligation de reclassement en proposant un poste de vendeur, conformément aux préconisations initiales du médecin du travail, et qu'une nouvelle consultation n'était pas nécessaire. D'autre part, il contestait l'obligation de rembourser les indemnités de chômage, arguant que l'article L. 1235-4 du Code du travail n'est pas applicable en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.

• Le salarié (défendeur) soutenait que l'obligation de reclassement n'avait pas été loyalement exécutée, car l'employeur aurait dû solliciter un nouvel avis du médecin du travail suite à sa contestation sur la compatibilité du poste.

III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation

La cour d'appel d'Angers a estimé que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement dans le cadre d'une inaptitude professionnelle justifiait, en plus des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à rembourser les allocations chômage versées au salarié, en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail. C'est cette thèse que la Cour de cassation a censurée.

IV. Problèmes de droit

1. L'employeur qui propose un poste de reclassement conforme aux indications générales du médecin du travail est-il tenu de solliciter un nouvel avis médical lorsque le salarié conteste la compatibilité dudit poste avec son état de santé ?

2. Le remboursement des indemnités de chômage prévu par l'article L. 1235-4 du Code du travail est-il applicable lorsque le licenciement d'un salarié, inapte suite à une maladie professionnelle, est jugé sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ?

V. Réponse donnée par la Cour

1. Sur le premier problème (rejet du moyen de l'employeur) : La Cour de cassation approuve la cour d'appel. Elle énonce que lorsque le salarié conteste la compatibilité de l'emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier, surtout si le poste n'a pas été validé au préalable sur la base d'un descriptif précis. En ne le faisant pas, l'employeur manque à son obligation de reclassement, et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

2. Sur le second problème (cassation) : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel sur ce point. Elle juge que les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, qui listent de manière limitative les cas de remboursement des allocations chômage, ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-15).

Commentaire d'arrêt

Cet arrêt du 22 octobre 2025 apporte une double clarification importante en matière d’inaptitude d’origine professionnelle. D’une part, il renforce le formalisme de l'obligation de reclassement en cas de contestation par le salarié (I). D’autre part, il confirme une solution rigoureuse quant au périmètre des sanctions pécuniaires applicables à l’employeur (II).

I. Le renforcement de l'obligation de reclassement face à la contestation du salarié

La Cour de cassation, en rejetant le premier moyen de l'employeur, consolide sa jurisprudence sur les diligences attendues de ce dernier. Elle précise que l'obligation de reclassement ne peut être satisfaite par une simple proposition de poste, même conforme en apparence aux préconisations médicales. Elle exige une démarche proactive et sécurisée, surtout face à une contestation du salarié.

A. L'insuffisance d'une validation implicite du poste de reclassement

La Cour de cassation souligne que l'employeur ne peut se prévaloir des indications générales du médecin du travail pour se dispenser d'une vérification approfondie. En l'espèce, bien que le médecin du travail ait mentionné qu'un "poste de vendeur" était possible, la Cour relève que ce poste "n'avait pas été préalablement validé [...] au vu d'un descriptif précis des tâches" (paragraphe 10).

"Cette décision rappelle que la charge de la preuve d'une recherche loyale et sérieuse pèse sur l'employeur"

Une simple information adressée au médecin du travail, sans demande d'avis formel sur un descriptif de poste détaillé, est jugée insuffisante pour considérer l'obligation de reclassement comme "réputée satisfaite" au sens de l'article L. 1226-12 du Code du travail. Cette décision rappelle que la charge de la preuve d'une recherche loyale et sérieuse pèse sur l'employeur, qui doit documenter précisément ses échanges avec la médecine du travail pour justifier de la compatibilité effective des postes proposés.

B. La consécration du droit de contestation du salarié comme déclencheur d'une "double consultation"

L'apport principal de l'arrêt sur ce point réside dans la confirmation du rôle actif du salarié. La Cour établit clairement qu'en cas de contestation par le salarié "quant à la compatibilité du poste proposé avec son état de santé", il "incombait à l'employeur de solliciter un nouvel avis du médecin du travail" (paragraphe 10). Ce principe, déjà esquissé dans une décision antérieure (Cour de cassation - 22 juin 2017 - 16-10.267), est ici réaffirmé avec force. La contestation du salarié n'est pas un simple refus ; elle crée une obligation nouvelle pour l'employeur : celle de lever le doute en provoquant une "double consultation". En s’abstenant, l'employeur prend le risque de voir son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, comme l'a jugé la cour d'appel, dont la décision est validée sur ce point (paragraphe 5). Le salarié devient ainsi un véritable contrôleur de la pertinence du reclassement qui lui est proposé.

II. La clarification du champ d'application des sanctions pécuniaires

Si la Cour de cassation se montre exigeante sur l’obligation de reclassement, elle adopte une lecture stricte des textes s’agissant des sanctions financières indirectes, opérant une distinction nette entre l’indemnisation du salarié et le remboursement des organismes sociaux.

A. L'interprétation stricte et littérale de l'article L. 1235-4 du Code du travail

La cassation partielle est prononcée au visa de l'article L. 1235-4 du Code du travail. La Cour rappelle que ce texte, qui prévoit le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, énumère limitativement les cas d'application. Or, cette liste "ne vise pas le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions spécifiques aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle" (Cour de cassation - 31 janvier 2018 - 16-17.884, Cour de cassation - 08 septembre 2021 - 20-13.394). En jugeant que "les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières [...] prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15" (paragraphe 15), la Haute Cour confirme sa jurisprudence constante et censure la cour d'appel pour violation de la loi. Cette solution protège les employeurs d'une sanction pécuniaire non prévue par le législateur dans le cadre spécifique de l'inaptitude professionnelle.

B. La dissociation entre la réparation du préjudice du salarié et la sanction de l'employeur vis-à-vis des organismes sociaux

La cassation est "partielle" et "sans renvoi", ce qui signifie que la qualification du licenciement en "sans cause réelle ni sérieuse" et la condamnation au paiement de dommages-intérêts au profit du salarié demeurent acquises. Seule la condamnation au remboursement à France Travail est annulée. Cette solution met en exergue une dualité dans le régime de sanction :

"La sanction vis-à-vis de la collectivité, via le remboursement des allocations, est en revanche exclue"

1. La réparation du préjudice du salarié est pleine et entière, sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail, qui renvoie aux indemnités pour licenciement injustifié.

2. La sanction vis-à-vis de la collectivité, via le remboursement des allocations, est en revanche exclue.

L'arrêt illustre ainsi que, si le manquement à l'obligation de reclassement est lourdement sanctionné au profit du salarié, cette faute n'entre pas dans le champ des "fautes les plus graves" pour lesquelles le législateur a prévu la sanction supplémentaire du remboursement des indemnités de chômage.